オープンダイアローグというフィンランド発の手法が対人援助職や医療職の間で注目されています。日本でも研修や講演会が催されており、わたしもそのいくつかに参加しました。すると、思いのほか多岐にわたる分野の人々がこの「対話」に基づいた手法に興味を抱いていることを知りました。

医師、薬剤師、保健師、看護師などの医療職から、臨床心理士、精神保健福祉士などの対人援助職のみならず、小学校の先生や企業の人事部にお勤めの方、また様々な当事者とその家族の方々など、ほんとうに数多くの職種・立場の方がオープンダイアローグについて知りたい、学びたい、と参加していたのです。

そこで今回は、この手法を住宅の住み替えや改修に欠かせない合意形成や意思決定へ進んでいくときの手掛かりのひとつとして紹介してみることにします。

そこで今回は、この手法を住宅の住み替えや改修に欠かせない合意形成や意思決定へ進んでいくときの手掛かりのひとつとして紹介してみることにします。

老いた親と話すのはむずかしい

一般論で考えてみましょう。老いた親はどんなことを考えているのだろうか?

- 子供にあれこれ言われたくない。

- わたしたちの方が経験も経済力もある

- もう細かいことは気にならなくなってきた

- 慣れ親しんだ生活を変えるのはいや

- これまでの生き方を否定されるみたい

親と子はこんなにも考え方が違います。

1)年齢

2)生きてきた時代

3)仕事に対する意識

4)担ってきた社会的な役割

沢井製薬のリサーチによると、

69%の子供が親の老いを心配だと思い、話し合いたいと思っているが、実際に話せているのは全体でたった約26%

親も子も、話したい気持ちは同じようにあり、同じように心配をしているにも関わらず、お互いに話し合うことが出来ていない。どうしてなのでしょう。

親にとって子どもはいつまでも子ども。80歳の親にとっては、60歳であっても、子どもは子どもだといいます。年齢を重ねていくにつれて、役割が入れ替わっていくことをあたまでは理解していても、実際に子どもにイニシアティブを預けることはなかなか難しいのではないでしょうか。では、こうした状況を、家の住み替えや改修に限定して考えてみましょう。

住み替えや改修は早い方がよい

理由その1:設備機器の不具合が増える

一般に設備機器は10年~15年で更新時期を迎えるといわれています。設備機器の交換によってもたらされる、技術進化による温熱環境の改善や、光熱費が下がるといったメリットの可能性も見逃せません。

一般に設備機器は10年~15年で更新時期を迎えるといわれています。設備機器の交換によってもたらされる、技術進化による温熱環境の改善や、光熱費が下がるといったメリットの可能性も見逃せません。

理由その2:身体が動くうちに転倒に備える

厚生労働省の調査によれば、要介護となる原因の約3割が、転倒による骨折や関節疾患、衰弱などという運動機能の低下によるものだとされています。これは、総数の割合として第1位の認知症の18%を上回る数字です。

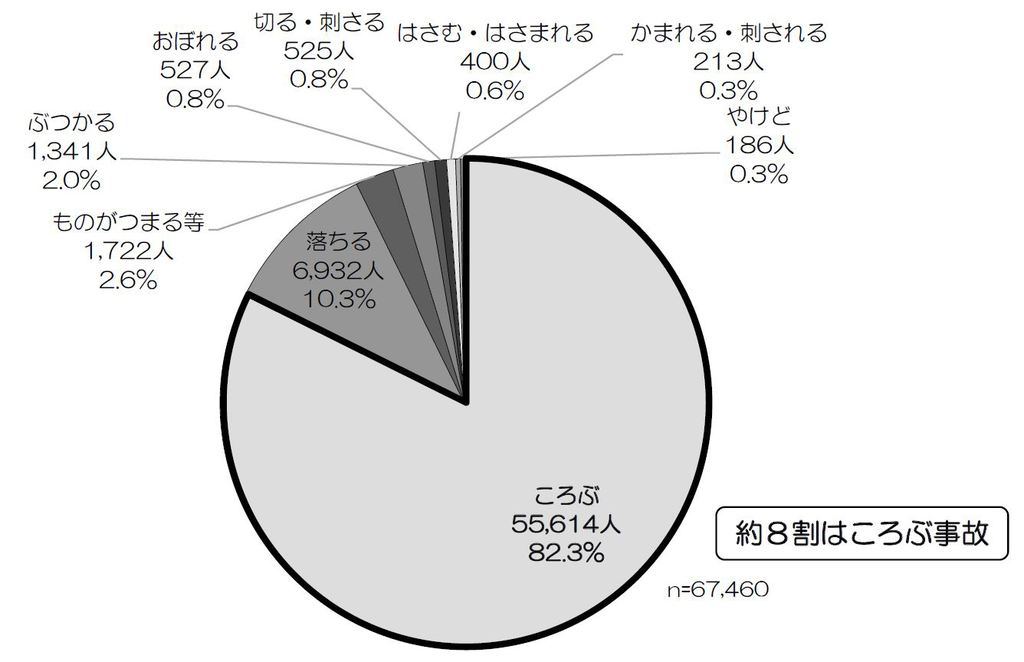

また、高齢者(65歳以上)の搬送事例のなんと82.3%は転ぶ事故です。

統計によると、救急搬送されたうちの多くは軽症です。しかし、75~94歳という年齢に絞って注目した場合、約4割が中等症(生命の危険はないが入院が必要)のケガを負っているのです。

“加齢に伴い様々な身体機能が変化するため(心肺機能の低下、筋力の低下、視覚・聴

覚の低下、嚥下機能の低下など)、本人だけでなく家族や地域で事故防止を考えることは

大変重要です。身体機能の変化について知り、事前の事故防止対策をしましょう“

(東京消防庁救急搬送データ(平成29年)より)

理由その3:子も親も元気なうちがよい。

理由その3:子も親も元気なうちがよい。

子供の介入のメリットの1つには、情報収集があげられます。総務省情報通信政策研究所「平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、

年代別に2017年の値を見ると、前回以前の調査と同様、「テレビ(リアルタイム)視聴」及び「新聞閲読」は、概ね年代が上がるとともに平均利用時間が長く、行為者率が高く、「ネット利用」は20代をピークに年代が上がるとともに平均利用時間が短く、行為者率が低くなっている点が特徴的である。

情報収集の面では、親の情報はおもに新聞テレビなどの旧メディアに依存しがちなため限定されてしまいます。またパソコンやインターネットへの親しみやすさなどに個人差はあるとしても、イメージ写真などを素早く集めたり、効率的に探したりすることの困難もあるかもしれません。

詐欺に遭いにくいのも、メリットの一つです。消費者庁の調査によれば、消費相談を被害にあった本人以外がしてくる割合は、60歳代では11%だったのが、70歳以上となると25%が本人以外、おもに家族が相談をしてくることが示されています。

60歳から70歳までの10年間の間で、家族がセンターに本人に代わって相談してくる割合は倍増していくのです。振り込め詐欺や、屋根修繕などの高額契約トラブルを未然に防ぐために、家族が日ごろから密な連絡を取ることが大切と言われて久しいですね。

そしてメリットがあるのは親だけではありません。子どもにもメリットがあるでしょう。高齢者自身が詐欺に遭わないこと、自活した生活をより長く維持してもらえれることは、子どもサイドからみれば、通院の送迎や体調の悪化による入院への対応など、スケジュールとして考えてみるだけでも、さまざまな負担が増えることが予想されます。少しでも長く、健やかに生きていてほしいと願うのはごく自然なことではないでしょうか。

また、将来の介護の可能性を含めた生活スタイルを一緒に相談しながら前もって検討することができるため、親と子のライフスタイルの中長期的計画を立てることができます。その中で、子ども自身が老いて老老介護になることも視野に入るかもしれません。親の老後や介護の検討を共に行うことは、来る自身の老いについても考えるきっかけにもなります。

親と子だけの話し合いでは難しい理由

では、すみやかに家族会議を開いて話し合いながら進めれば大丈夫なのでしょうか。親の立場から考えてみましょう。

子供にあれこれ指図されるのが気に入らない、立場の入れ替わり、保護者としての役割のさらなる喪失感、子どもの方がくわしいことになじめないことや、自分の思う通りにならないことへのフラストレーション。土地や建築費の大部分は自分が負担するのに・・・。そうはいっても、子どもは親を思ってくれてのことだろうし、彼らの考えは尊重したい。とはいえ、いやだなぁと思っても発言出来ないのはやはりストレス・・・。

この「よかれと思って色々言ってくれることに対して率直に反論できないことへのストレス」は、なにも日本に限ったことではないようです。この記事からわかります。New York在住の Caring for Yourself While Caring for Your Aging Parentsの著者Clair Bermanは、成人した子どもが訪ねてくる前に、冷蔵庫のもので期限切れの品がないかをチェックする老夫婦や、物忘れを心配しつつもとがめるような娘の来訪に複雑な思いを抱く女性がいることを語ります。

”心配されるのは有難いけれど、批判や批評されることには息が詰まる。でも、それを止めてとは言えない・・・”(翻訳筆者)。

このように、北米のいわゆる“自立した”、“子離れできている”とされる英語圏の人々も、日本の親たちと同じように「こどもに言うと悪いから、我慢する」と考えているのです。親子の関係の役割変化については人種や文化による違いよりも、より共通する点があるようです。

第三者である設計者が間にたつことで得られるもの

住む人の立場に立ちつつ、専門知識を踏まえた検討をおこない、家族との関係においては「家を知る一番近い赤の他人」という、第三者性も維持するというのが建築設計者の立ち位置になります。親とも、子とも適切な境界と距離感を維持しながら、住み替えや改修というゴールに向かって道筋を整えて伴走するというと、イメージが湧きますでしょうか。

住む人の立場に立ちつつ、専門知識を踏まえた検討をおこない、家族との関係においては「家を知る一番近い赤の他人」という、第三者性も維持するというのが建築設計者の立ち位置になります。親とも、子とも適切な境界と距離感を維持しながら、住み替えや改修というゴールに向かって道筋を整えて伴走するというと、イメージが湧きますでしょうか。

パースや図面などを用いて、専門家の視点から視覚的にもわかりやすく具体的に説明ができることも重要です。また、わかっているものの、直視しづらい現実、たとえば、「今は元気でも、要介護になった時のことを考えて、どのようなしつらえであるべきか」などということを家族間で冷静に予測して対応することは難しいかもしれません。

当事務所でかかわった住宅プロジェクトでは、「車いす生活になったとしても、できるだけ自律した生活を営みたい」というご要望を踏まえて設計に反映していったこともありました。このように、現状と将来のことを鑑みて家づくりを進めていくというのは、高齢期に当たっては非常に重要な要素となります。

そうかといって、専門家に任せればよいのでしょうか。「お客様は神様です」とばかりに、限定された選択肢の中で言われた通りに住み替える器を提供する設計者もいます。権威ある存在として盲目的に追従させることを強いる設計者もいるでしょう。できる限りご要望に即すことは大前提としながらも、クライアント自身が気づいていない実現すべき価値を提供する、程よいあんばいの関係を設計者と構築するには、対話を重ねることが重要です。

老いた両親と成人した子供、という家族間でお互いに対等に、批判を避けつつ、フラットに、穏便に話し合うために、設計者という行司を入れる。そして、相互理解を深め、お互いの違いを大切にしながら接点をさがしていく間にうまれてくる新たな(親と子の)信頼関係を時間をかけて醸成していく。そのために、オープンダイアローグという対話実践の手法を取り入れてみるのが適していると考えています。

オープンダイアローグとは

オープンダイアローグ(Open Dialogue)は、フィンランド西ラップランド地方のケロプダス病院で、1984年からはじまった対話実践の精神科ケア技法です。

その歴史についてはここでは端折りますが、より詳しく知りたい方は、ぜひ日本での情報提供や研修を担っている「オープンダイアローグネットワークジャパン(ODNJP)」のサイトをぜひ訪れて下さい。日本では、精神科医の斎藤環さんをはじめとした医療職や対人援助職たちが、ODについての医療や様々な現場での実践研究や著作、Twitterなどを通して一般にもひろく開かれた発信がなされています。

ではさっそく、ODNJPのサイトにも掲載されている「オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン 第1版」をくわしくみてみましょう。

オープンダイアローグの対話実践は、ライセンスなしの実践が禁じられているわけではありません。本ガイドラインで基本的な考え方とやり方をしっかり理解して、クライアント側からのフィードバックを受けながら実践すれば、初心者でもクライアントとの対話を深めることができます。

開かれた質問

Open (開かれた)Dialogue(対話)と訳されていますが、そもそもこの「開かれた」とはどういう意味なのでしょう。心理臨床の場においても“Open-Ended Question”(開かれた質問)という言葉がよくつかわれます。開かれているのというのはつまり、答えが限定されないということ。反対に、Yes/Noで終わってしまう質問は閉ざされた質問です。

私が米国大学院で受けた心理臨床のトレーニングでは、生徒がクライエントとカウンセラーとを交代で引き受けあい、面談実習をライブカメラで撮影しながら(まだスマホがなく、スカイプもない時代)別室であれやこれやと、質問の意図やそれに対する反応について、忌憚なく意見交換をする少人数制の授業(Lab)がありました。

閉ざされている質問をする、というのはそれこそ対話を使う仕事をする誰もが通る道です。今日こそは開かれた質問をするぞ!と意気込んでいても、実際に相手を目の前にすると頭に浮かぶのは、より詳しい話に展開しづらい閉ざされた質問ばかり、とほほほ・・・ということを繰り返しながら、開かれた質問が自然と浮かんでくるようになるまで、まるで演劇の稽古のように何度も鏡の前で練習したものです。テレビドラマの会話の中を真似て、独り言で質問してみたり、実際に友人との会話で試したりの試行錯誤を繰り返しながら「開かれた質問力」を鍛えていきました。

なぜ閉ざされた質問はいけないのか。Yes/Noでこたえられる質問をしても、関係はあまり深まりません。そしてその繰り返しでは、「尋ねられたことに答えなければ」というプレッシャーが募り、どんどんコーナーに追い詰められていくような、逼迫感すら感じてしまいかねません。

一方で、「開かれた質問」をすることにより、相手の思いや葛藤をより具体的に、相手にとって適切な表現や温度感で(つまり相手の言葉を介して)理解していくことが出来ます。これは通常の人間関係、ミーティングやそれこそ飲み会などでもごくごく当たり前のように行われていることではないでしょうか。

ODも前述のようにそもそもは精神科病院での、統合失調症のケア技法のひとつとして生まれたわけですが「対話実践」という枠組みにおいてはじつに幅広い領域で活用される可能性にあふれているのです。

今では精神科医療のみならず、福祉や教育など、あらゆる対人支援の現場で応用することが可能です(オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン 第1版より)。

このように活用の場が広がりつつあるオープンダイアローグは各種メディアでも取り上げられています。つい最近も、医療者による解説として、読売新聞で精神科医の森川すいめいさんが連載を開始されました。ご興味のある方はぜひ、読んでみてください。

私自身はオープンダイアローグについて興味が尽きず、まだまだ学んで実践に生かしたいことがたくさんあります。そしてここは建築設計事務所のblogです。建築とはどのように結びつくの?と思われる方も多いかもしれません。臨床心理士/公認心理師である私が常々参加しながら感じていたのは、「建築設計事務所の施主ミーティングはOD的な対話実践と言えるのではないか?」ということでした。具体的に考えていく前に、まずはオープンダイアローグの7つの原則を紹介します。

ODの7つの原則

オープンダイアローグの7つの原則(オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン 第1版より)

1) 即時対応 Immediate Help

初回の連絡があったときから24時間以内にチームを立ち上げ、対応する。2) 社会的ネットワークの視点を持つ A Social Network’s Perspective

クライアント、家族、つながりのある人々を皆、ミーティングに招く3) 柔軟性と機動性 Flexibility and Mobility

その時々のニーズに合わせて、どこででも、何にでも、柔軟に対応する。4) 責任を持つこと Responsibility

治療チームは必要な支援全体に責任を持って関わる5) 心理的連続性 Psychological Continuity

クライアントをよく知っている同じ治療チームが、最初からずっと続けて対応する6) 不確実性に耐える Tolerance of Uncertainty

答えのない不確かな状況に耐える7) 対話主義 Dialogism

対話を続けることを目的とし、多様な声に耳を傾け続ける

続いてオープンダイアローグの対話実践全体に関わる要素として、

1)本人のことは本人のいないところでは決めない

2)答えのない不確かな状況に耐える

ことがあります。とても大切なポイントです。では、このガイドラインに沿って、建築事務所のミーティング、それも老親の家の住み替えや改修について具体的に考えてみます。

1) 即時対応 Immediate Help

必要に応じてただちに対応する

親の今までの暮らし方を変えなければいけない、と考えさせるきっかけが少しでもあったら、放置しないでまず行動に移してみましょう。先述の設備更新や例えば「家の中でケガをしてしまった」「物忘れが多くなってきたと感じる」「詐欺に遭いそうになった」など、家の機能だけでなく、親の生活全般まつわるお困りごとや改善したい点が表れた時点です。解決策の選択肢の一つとして住み替えや改修が挙がるかもしれませんが、施設への入居や同居・隣居を検討することかもしれません。

親の今までの暮らし方を変えなければいけない、と考えさせるきっかけが少しでもあったら、放置しないでまず行動に移してみましょう。先述の設備更新や例えば「家の中でケガをしてしまった」「物忘れが多くなってきたと感じる」「詐欺に遭いそうになった」など、家の機能だけでなく、親の生活全般まつわるお困りごとや改善したい点が表れた時点です。解決策の選択肢の一つとして住み替えや改修が挙がるかもしれませんが、施設への入居や同居・隣居を検討することかもしれません。

2)社会的ネットワークの視点を持つ A Social Network’s Perspective

クライアント、家族、つながりのある人々を皆、ミーティングに招く

ここでは「その家に関わる人」と考えます。住んでいる人、頻繁に遊びに来る親せきや関係者がいれば、ミーティングに参加してもらいましょう。それぞれの思いや要求、願いや期待などを出来るだけ正確に把握したうえで設計を進めていく、お望みを形にしていく、ということには欠かせない大切な条件です。住み替えや改修では、とかく出資者の意見が通りがちですが、その家を使いこなす人たちの個別の要求を聞き取って整理し、設計に反映させていくことが重要になります。

ここでは「その家に関わる人」と考えます。住んでいる人、頻繁に遊びに来る親せきや関係者がいれば、ミーティングに参加してもらいましょう。それぞれの思いや要求、願いや期待などを出来るだけ正確に把握したうえで設計を進めていく、お望みを形にしていく、ということには欠かせない大切な条件です。住み替えや改修では、とかく出資者の意見が通りがちですが、その家を使いこなす人たちの個別の要求を聞き取って整理し、設計に反映させていくことが重要になります。

3)柔軟性と機動性 Flexibility and Mobility

その時々のニーズに合わせて、どこででも、何にでも、柔軟に対応する。

人の住まい方はそれぞれ個別です。ハウスメーカーなどの基本プランに自分たちの住まい方を合わせていくのではなく、自分たちの望むやり方に合わせて、設計案を組み立ててもらうべきです。また、打合せの開催についても、事務所だけでなく、住替・改修の現場やショウルームに出向いて検討するなど、施主個別のニーズ臨機応変かつ柔軟に対応してくれる設計者に依頼することが大切です。

人の住まい方はそれぞれ個別です。ハウスメーカーなどの基本プランに自分たちの住まい方を合わせていくのではなく、自分たちの望むやり方に合わせて、設計案を組み立ててもらうべきです。また、打合せの開催についても、事務所だけでなく、住替・改修の現場やショウルームに出向いて検討するなど、施主個別のニーズ臨機応変かつ柔軟に対応してくれる設計者に依頼することが大切です。

4)責任を持つこと Responsibility

専門家(原文では治療家)チームは必要な支援全体に責任を持って関わる

住宅の設計では、一般的に構造計算は必要とされず、設備は専門工事業者とともに施工時に決定していく慣習もあります。そのため(意匠)設計者のみで住宅の設計を進める場合があります。しかしながら、特に新築では、専門家としての構造設計者や設備設計者を入れて、チームを作り、適切に分業していくことが、責任をもって設計を進めていくことであり、重要なことです。

住宅の設計では、一般的に構造計算は必要とされず、設備は専門工事業者とともに施工時に決定していく慣習もあります。そのため(意匠)設計者のみで住宅の設計を進める場合があります。しかしながら、特に新築では、専門家としての構造設計者や設備設計者を入れて、チームを作り、適切に分業していくことが、責任をもって設計を進めていくことであり、重要なことです。

5)心理的連続性 Psychological Continuity

クライアントをよく知っている同じ治療チームが、最初からずっと続けて対応する

住宅を設計・施工するのにかかる時間は1年未満のこともあれば、長い場合には2年以上かかることもあります。さらに、そのあと数十年にもわたって住み続けることになります。かかりつけ医のように、気心の知れた設計・施工チームが継続的に家の状態についてかかわり続けることが大切です。大手住宅メーカーなどでは、担当者が異動してしまうなどで、この連続性が維持されないこともあるでしょう。同じメンバー(担当者)が最後まで担当することのメリットや、設計・施工監理・引渡し後のフォローアップをするメリットは大きいといえます。

住宅を設計・施工するのにかかる時間は1年未満のこともあれば、長い場合には2年以上かかることもあります。さらに、そのあと数十年にもわたって住み続けることになります。かかりつけ医のように、気心の知れた設計・施工チームが継続的に家の状態についてかかわり続けることが大切です。大手住宅メーカーなどでは、担当者が異動してしまうなどで、この連続性が維持されないこともあるでしょう。同じメンバー(担当者)が最後まで担当することのメリットや、設計・施工監理・引渡し後のフォローアップをするメリットは大きいといえます。

6)不確実性に耐える Tolerance of Uncertainty

答えのない不確かな状況に耐える

特にプロジェクトの初期段階に制約条件や枠組みについて時間をとって検討することが大切です。まずは話してみましょう。設計事務所に相談する段階で具体的に方針が決まっていなければならないということはありません。いろいろな可能性を模索する。その場にいる多くの関係者から意見をきき、何が適切なのかを考えていくことが重要なことであり、その場で結論を出すことが初期においては必要です。最初によく考えておけば、プロジェクトの最中に考えが変わって後悔することも減るでしょう。

特にプロジェクトの初期段階に制約条件や枠組みについて時間をとって検討することが大切です。まずは話してみましょう。設計事務所に相談する段階で具体的に方針が決まっていなければならないということはありません。いろいろな可能性を模索する。その場にいる多くの関係者から意見をきき、何が適切なのかを考えていくことが重要なことであり、その場で結論を出すことが初期においては必要です。最初によく考えておけば、プロジェクトの最中に考えが変わって後悔することも減るでしょう。

7)対話主義 Dialogism

対話を続けることを目的とし、多様な声に耳を傾け続ける

対話は、常に続ける必要があります。意思決定とは、一度決めたら変えない・変えられないものではなく、状況に応じて変化し続ける動的なものだと考えるべきかもしれません。対話を進めつつ、具体的な設計が進んでくると、もともと想定していた住まい方とは異なる可能性が見えてくることもあります。施工中に無用の設計変更が生じないためにも、設計段階の初期においてとことん対話を進めることが肝要です。住み替え後の新しい暮らしに円滑になじんでいくためにも、施工中にもたえず対話を進めることが大切です。

対話は、常に続ける必要があります。意思決定とは、一度決めたら変えない・変えられないものではなく、状況に応じて変化し続ける動的なものだと考えるべきかもしれません。対話を進めつつ、具体的な設計が進んでくると、もともと想定していた住まい方とは異なる可能性が見えてくることもあります。施工中に無用の設計変更が生じないためにも、設計段階の初期においてとことん対話を進めることが肝要です。住み替え後の新しい暮らしに円滑になじんでいくためにも、施工中にもたえず対話を進めることが大切です。

7)まとめ

繰り返しになりますが【本人のことは本人のいないところでは決めない】【答えのない不確かな状況に耐える】ことが重要です。対話を広げるための質問例としてガイドラインから引用してみます。

「そのことについては、ご家族の中でどのように決まるのですか」

「その問題について、みなさんはこれまでどうなさってきたのですか」

「この前のときもそうでしたか(この前のときはどうでしたか。その前のときは・・・)」

「もし問題が解決したとしたら、みなさんはどうなると思いますか」(未来への希望の共有)

建築の設計過程においても、そして家族ミーティングにも、十分役に立ちそうです。