都市型住宅における、日々の稽古に応える実用的な茶室の実現

RC造3階建て住宅のリノベーションである本計画では、1階部分を裏千家の茶道を嗜む施主のために茶室へと改修した。実験的な空間表現ではなく、日々の稽古を前提とし、可能な範囲で標準的な茶室の構成を目指している。

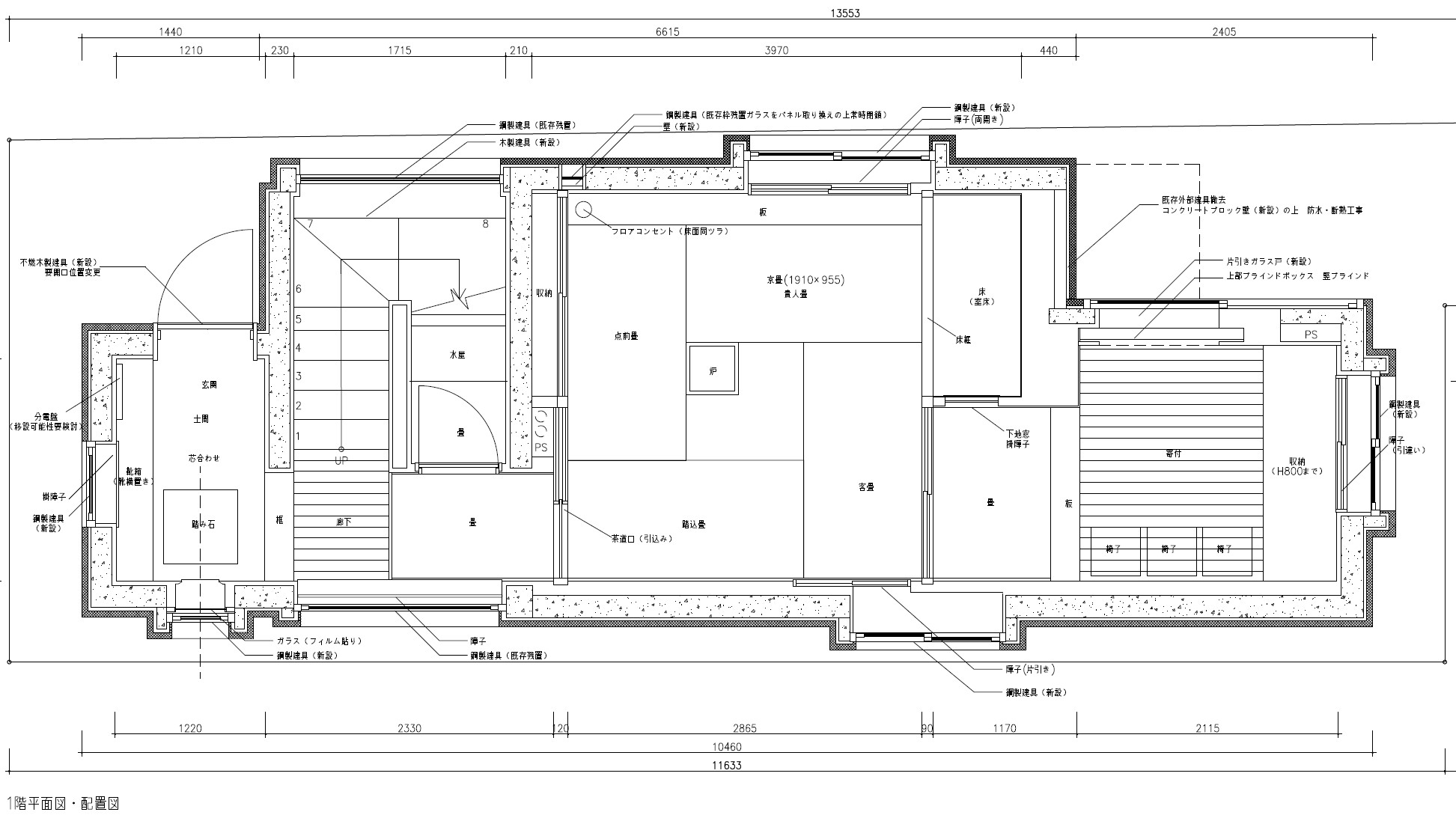

本計画は、神楽坂・矢来町の閑静な住宅街に建つ、1980年代築のRC造3階建て住宅のリノベーションである。1階に茶室を設け、2・3階を生活空間として再構成した。断熱材のない既存建物に対しては、快適性と省エネルギー性能の向上が喫緊の課題であり、限られた床面積を最大限に活かすため、設備配管の取り回しにも詳細な検討を重ねた。

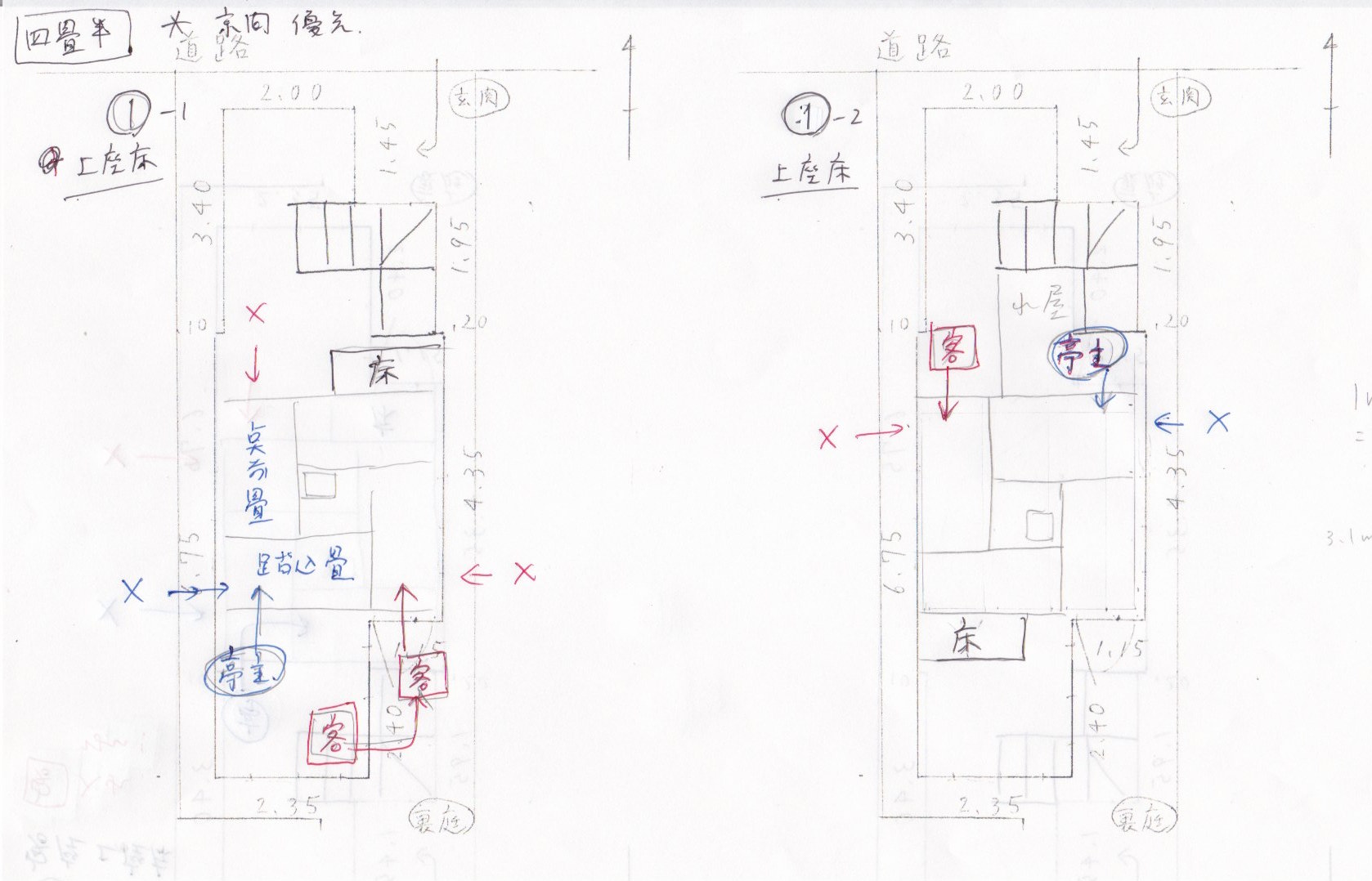

既存建物を活かしつつ、四畳半という面積の茶室における炉の位置と動線を最適化することを検討した。茶室奥部は、道具の収納に加えて、将来的に茶事を催す際に一時退出できるスペースとしても機能するように設えた。

茶室において、床の間は空間の核となる要素である。そのため、設計初期より新木場の梶本銘木店に通い、床柱には赤松の皮付き丸太を、床框には杉の貼材を選定した。

細部の取り合いについても、実際の材料を前にしながら詳細な打ち合わせを重ねた。和室の施工機会が減少している昨今、豊富な経験を持つ近隣の渡辺富工務店に施工を依頼した。

玄関には黒を基調としたタイルを用い、飾り棚を兼ねた靴箱を設置した。曇りガラスを透過する柔らかな自然光が正面の飾り棚を照らし、そこに活けられた季節の草花が空間を彩る。左手に見える縦格子の奥には、2・3階の住居スペースへと続く階段が設けられている。

元は階段下に設けられていたトイレを撤去し、天井高の低い空間を水屋として再活用した。普段は、廊下との間をロールスクリーンで緩やかに仕切っている。

廊下の奥、茶道口の襖を開けると、茶室へと誘われる構成となっている。

茶道口の壁面には、茶道具用の収納と壁面埋込型の空調を設置している。建具や枠の見付・見込み寸法は現地で綿密に検討され、襖紙や引戸の把手も施主の好みに合わせて選定された。

この茶室の特徴のひとつは照明計画にある。都心の住宅密集地という敷地条件上、潤沢な自然光は望めない。そのため、人工照明を空間に自然に溶け込ませる方法を探った。従来の和室では大ぶりな照明器具が天井に据えられることが多かったが、近年のLED技術の進展を踏まえ、天井との調和を図りながら適切な照明手法を検討した。

本茶室では、幅14.4mmのLEDライン照明を杉柾目突板貼の天井板の間に組み込んでいる。調光機能により、最小限の操作で多様な雰囲気を演出できる空間が実現した。

床の間には、設計初期に選定された赤松皮付き丸太の床柱と、杉貼りの床框が据えられている。床柱の背後には下地窓を設け、待合からの自然光が柔らかく床間を照らす。上部には掛け軸用の間接照明と、炭火使用時の二酸化炭素対策として外気取入れ用の給気口も設置した。

床の間の並びには奥のスペースへ続く襖があり、上部を開けることで光と空気が茶室内へと導かれる構成となっている。

中立ちの際、客は板張りの椅子座に腰かけ、窓越しに見える庭木を眺めながら茶事の始まりを静かに待つ。

茶事は、限られた空間の中で、豊かな体験が連続する貴重なひとときとなる。

ごちそうさまでした。